脳卒中

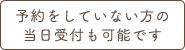

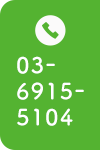

脳の血管が詰まったり、破れたりして起こる脳血管障害です。脳細胞が破壊されることで、手足がしびれる・動かなくなる・急に倒れる・意識がなくなる・言葉が話せなくなる・視野が狭くなるなどの発作が起こります。脳梗塞・脳出血・くも膜下出血があります。脳卒中は、突然死を招く深刻な疾患のため、発症を予防することが重要とされます。当院で行う脳ドックは、脳の状態を検査して脳卒中の早期発見・早期治療が可能になります。

脳の血管が詰まったり、破れたりして起こる脳血管障害です。脳細胞が破壊されることで、手足がしびれる・動かなくなる・急に倒れる・意識がなくなる・言葉が話せなくなる・視野が狭くなるなどの発作が起こります。脳梗塞・脳出血・くも膜下出血があります。脳卒中は、突然死を招く深刻な疾患のため、発症を予防することが重要とされます。当院で行う脳ドックは、脳の状態を検査して脳卒中の早期発見・早期治療が可能になります。

脳腫瘍

頭蓋内にある腫瘍の総称を、脳腫瘍と言います。良性・悪性はいくつかの検査で診断できます。主な症状は、頭痛・嘔吐・けいれん発作・視力障害などが現れます。初期段階の自覚症状はありませんが、腫瘍が大きくなることで頭痛が起こります。

髄膜腫

脳腫瘍の中で最も多く、全体の約30%を占める良性腫瘍です。中年以降の女性に多く、男性の約2倍の頻度で発生します。

髄膜腫は脳そのものではなく、脳を包む膜(硬膜やくも膜など)から発生します。ゆっくりと時間をかけて大きくなるため、症状が出ないままCTやMRIで偶然見つかることも珍しくありません。

腫瘍が小さい場合や無症状の場合は、経過観察で十分なことが多いですが、腫瘍が大きくなって周囲の脳を圧迫したり、けいれん・手足の麻痺・視力障害などの症状が出た場合には外科的摘出術を検討します。

手術が難しい部位(視神経近傍や頭蓋底など)の場合は、定位放射線治療(ガンマナイフやサイバーナイフ)による治療も選択肢となります。

下垂体腺腫

下垂体腺腫は脳腫瘍の中で3番目に多く、全体の約10~15%を占めます。

下垂体はホルモンを分泌する内分泌中枢で、身体のさまざまな臓器の働きを調節しています。腫瘍は主に「前葉」から発生し、ホルモンを過剰に分泌するタイプと、ホルモンを分泌せずに大きくなって視神経を圧迫するタイプがあります。

代表的な機能性腺腫には、プロラクチン産生腺腫(無月経・乳汁分泌)、成長ホルモン産生腺腫(先端巨大症)、副腎皮質刺激ホルモン産生腺腫(クッシング病)などがあります。

治療は、ホルモン分泌異常のあるタイプでは薬物療法が第一選択となることが多く、視力障害などを伴う場合は経鼻的下垂体腫瘍摘出術(鼻からアプローチする手術)を行います。脳を直接触る必要はなく、低侵襲で行える手術です。

神経鞘腫

神経鞘腫は、末梢神経を包む「シュワン細胞」から発生する良性腫瘍で、脳腫瘍全体の約10%を占めます。

最も多いのは「聴神経鞘腫」で、内耳から脳に向かう聴神経・平衡神経に発生します。初期症状として難聴、耳鳴り、めまいなどがみられ、腫瘍が大きくなると顔面神経麻痺、しびれ、ふらつき、歩行障害などが出現することがあります。

治療は腫瘍の大きさや進行速度、聴力の残存などに応じて、経過観察、放射線治療、外科的摘出術を選択します。近年は、聴力温存を目的にしたガンマナイフ治療が選ばれることもあります。

神経膠腫(グリオーマ)

神経膠腫(こうしゅ)は、脳や脊髄の神経細胞を支える「神経膠細胞(グリア細胞)」から発生する腫瘍です。原発性脳腫瘍の約25%を占め、髄膜腫に次いで多い腫瘍です。

発生する細胞の種類により、星細胞腫、乏突起膠腫、膠芽腫などに分類されます。悪性度の高い膠芽腫(グリオブラストーマ)は浸潤性が強く、完全な切除が難しい腫瘍です。

治療は、外科的摘出術、放射線治療、化学療法(テモゾロミドなど)を組み合わせて行います。腫瘍の遺伝子型(IDH変異、1p19q欠失、MGMTメチル化など)によっても治療方針や予後が異なります。

転移性脳腫瘍

脳以外の臓器にできたがんが脳に転移したもので、脳腫瘍全体の約20%を占めます。最も多い原発巣は肺がんで、次いで乳がん、大腸がん、腎がん、悪性黒色腫などです。

多くは複数個の転移巣として出現し、頭痛、麻痺、言語障害、けいれんなどで発症します。

治療は原発がんの状態や転移の数・部位により異なり、全脳放射線照射、定位放射線治療(ガンマナイフ等)、外科的摘出術、全身化学療法などを組み合わせて行います。画像診断技術の向上により、近年は早期発見が増えています。

松果体のう胞

松果体(しょうかたい)は脳の中心近くに位置し、睡眠ホルモン「メラトニン」を分泌する小さな器官です。その内部に液体がたまってできる袋状の構造物が「松果体のう胞(嚢胞)」です。

MRI検査で偶然見つかることが多く、成人の1~3%に認められます。ほとんどが良性で、症状を起こさないため治療は不要です。

ただし、ごくまれに大きくなって脳室を圧迫し、水頭症や頭痛、視力障害などを生じる場合があります。その場合は脳神経外科で経過観察や手術的治療を検討します。

頭部外傷によって起きる疾患

脳振盪

頭に強い衝撃の後、画像で出血や挫傷は見えないのに一時的な脳機能低下(頭痛・めまい・吐き気・まぶしさ/音過敏・集中困難 など)が起こる状態です。多くは数日〜2週間で軽快しますが、同じ時期に再受傷すると重篤な脳浮腫を来す「セカンドインパクト症候群(SIS)」の危険があるため、同日復帰(スポーツ)禁止と段階的復帰が原則です。

もっと詳しく

原因・特徴

- 転倒・打撲・球技の接触・交通外傷などで頭部に加速/減速・回転力が加わって発症。

- CT/MRIで明らかな病変を伴わない「機能的障害」が中心。意識消失や健忘はあってもなくてもよい。

セカンドインパクト症候群(SIS)

- 未回復の脳振盪期に再び頭部衝撃を受けると、急速な脳浮腫→脳圧亢進を来すまれだが極めて危険な状態。

- 特に思春期〜若年で報告が多く、致死的になり得るため、症状が完全消失し医療者が許可するまで競技復帰は不可。

- 頭痛増悪、反復嘔吐、けいれん、傾眠/意識障害、神経脱落症状があれば直ちに受診。

診断

- 受傷機転と症状経過、神経学的所見から総合的に判断。

- 危険サインがあれば画像で急性硬膜外/硬膜下血腫、脳挫傷などを除外。

- 必要に応じて前庭機能・眼球運動・簡易認知テストを併用。

初期対応・治療

- 最初の24〜48時間は「相対的安静」:睡眠と水分、規則正しい生活。完全安静ではなく、症状を悪化させない軽い活動。

- 頭痛はアセトアミノフェンを検討。受傷直後のNSAIDsは出血リスクを考え主治医と相談。

- アルコールは回復遅延のため回避。運転・高所作業は症状消失まで不可。

- めまい/眼球運動/頸部症状が残る場合は前庭・視覚・頸部リハの併用を検討。

段階的復帰プロトコール(スポーツ)

各段階は症状が出なければ少なくとも24時間以上あけて次へ進み、症状が出たら前段階へ戻ります。同日復帰は禁止です。

- Stage 0:完全な休養は最初の24〜48時間のみ。その後は症状悪化を招かない範囲の日常動作。

- Stage 1:軽い有酸素運動(歩行/エアロバイクなど、接触なし)。

- Stage 2:中等度有酸素+軽い筋力・バランス(頸部に負担の少ないメニュー)。

- Stage 3:非接触ドリル(ランニングドリル、技術練習)。

- Stage 4:制限付き練習・対人を想定した負荷(接触なし)。

- Stage 5:通常練習(フルコンタクト可)。

- Stage 6:試合復帰。

学業・仕事への復帰(リターン・トゥ・ラーニング/ワーク)

- Step 1:家庭での短時間学習/軽作業(画面時間は短く、こまめに休憩)。

- Step 2:短縮登校・短時間勤務(課題や会議は軽め、静かな環境)。

- Step 3:通常時間へ近づける(テスト/高負荷業務は後ろにずらす)。

- Step 4:通常登校・通常勤務(必要に応じて追加配慮を調整)。

年齢別の留意点

- 小児・思春期:回復が遅く再受傷リスクが高い傾向。学業復帰をスポーツ復帰より優先し、各段階の滞在期間を長めに設定。

- 成人:症状が完全に消失し、認知・バランス評価がベースラインに戻ったことを確認のうえ段階的に復帰。

受診の目安

- 危険サインがある、症状が強い/長引く、再受傷が心配、復帰の判断を相談したい場合は受診してください。

慢性硬膜下血腫

硬膜という頭蓋骨の内側の膜の直下に血液成分が滲み出るようにゆっくりと溜まった状態です。軽い頭部打撲がきっかけになって起きるとされていて、高齢者に起きることが多いです。本人は頭部を打撲したことを憶えていないこともしばしばあります。だいたい頭部打撲から2−3週間して血腫が溜まってきて、2−3ヶ月以内に症状が出てきます。血腫が少量であれば、自然吸収されるのを待つこともできます。

血腫が増えてきて脳を圧迫することで頭痛・ろれつが回らない・うまく歩けない・物忘れなどの症状が現れた場合には、局所麻酔で頭蓋骨に指が通るくらいの大きさの穴を開けて(穿頭術)、血腫を外に流し出す手術をします。この手術で症状は軽快しますが、しばらくして再発することもあります。

もっと詳しく

原因

- 軽い頭部打撲がきっかけになることが多い。

- 高齢者では脳が萎縮しており、血管(架橋静脈)が引き伸ばされて破れやすくなっています。

- 抗血小板薬や抗凝固薬の内服があると発症リスクが高まります。

発症の機序

- 頭部外傷によって硬膜とくも膜の間にある架橋静脈が損傷し、少量の出血が生じます。

- 血液が完全に吸収されず、分解産物が炎症を起こし、血管新生や滲出を繰り返すことで血腫が徐々に大きくなります。

- この「じわじわ進む経過」が慢性硬膜下血腫の特徴です。

症状・経過

- 頭痛、めまい、吐き気。

- 呂律が回らない(失語や構音障害)、手足のしびれや脱力。

- 歩行が不安定になる、転びやすい。

- 物忘れや意欲低下など、一見すると認知症に似た症状。

- 発症は数週間~数か月かけて徐々に進行するのが典型的です。

治療

- 血腫が少なく症状が軽い場合は自然吸収を待ちながら経過観察。

- 症状が進行した場合は、局所麻酔で頭蓋骨に小さな穴を開け、血腫を排出する「穿頭術」を行います。

- 手術で多くの症状は改善しますが、数%の割合で再発することがあります。

- 再発予防や血腫の吸収促進のために、漢方薬(五苓散)が用いられることがあります。

- また、抗線溶薬(トランサミンなど)を使用することもあり、血腫の再増大を防ぐ目的で使われます。

急性硬膜外血腫

頭部打撲で頭蓋骨が骨折した場合に、頭蓋骨の内側の硬膜を走っている硬膜動脈が損傷して血腫が溜まった状態です。硬膜は頭蓋骨と密着しているので骨折してすぐには血腫が溜まりません。そのため受傷後しばらく意識がしっかりしている時間があるのが特徴的です。受傷して数時間後に血腫が溜まってくると脳の圧迫により急激に症状が悪化してきます。その場合は開頭して血腫を取り除く必要があります。早めに血腫除去術を行えれば、脳自体は傷ついていないので経過は良好です。

急性硬膜下血腫

頭部外傷などが原因で、硬膜の内側に血液が溜まった状態です。通常、脳表の血管が損傷して出血が起きるので、脳自体も傷ついている脳挫傷を伴っていることが多いです。硬膜と脳は密着していないので血腫は広がりやすく、すぐに意識障害や手足の麻痺が出現することが多いです。その場合は、緊急で開頭して血腫を取り除くとともに脳表の傷ついた血管を探し出して止血しなければいけません。経過は不良なことが多く、後遺症の残る可能性の高い病態です。

外傷性くも膜下出血

頭部打撲による衝撃で脳の表面の血管が損傷して出血した状態です。脳表の損傷が軽微なために脳の表面を覆っているくも膜が破れず出血がくも膜の内側のみに広がっている状態です。急性硬膜下血腫や脳挫傷が合併しているかどうかで重症度は異なります。単に外傷性くも膜下出血だけの状態であれば、頭痛や嘔気などは見られるものの症状は軽快していくことが多いでしょう。

脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血は、全く異なる病状と経過をたどる別の疾患と考えてください。

脳挫傷

頭部打撲の衝撃で局所の脳が損傷して脳実質に出血および浮腫をきたした状態です。打撲した側だけでなく、反対側の脳にも起きることがしばしばあります。例えば、後頭部を強く打って前頭葉に脳挫傷が生じることがあります。

頭部打撲の衝撃で局所の脳が損傷して脳実質に出血および浮腫をきたした状態です。打撲した側だけでなく、反対側の脳にも起きることがしばしばあります。例えば、後頭部を強く打って前頭葉に脳挫傷が生じることがあります。

損傷の起きる部位によって症状は異なります。意識障害、手足の麻痺、失語、視野異常などです。てんかん発作を起こすこともあります。

脳の出血や浮腫が強くて周囲の脳を圧迫して生命に関わる可能性がある場合には、開頭術を行うこともあります。

脳および頸部血管の異常

脳動脈瘤(未破裂)

脳動脈瘤とは、脳の動脈がコブのように膨らんだ状態を指します。

脳動脈瘤とは、脳の動脈がコブのように膨らんだ状態を指します。

破裂するとくも膜下出血となり、約半数の方が命を落とす危険がありますが、未破裂で見つかった場合の破裂率は年間1%程度とされています。

動脈瘤の大きさや形、部位、年齢・性別などによってリスクは異なるため、個別の評価が重要です。

当院では経験豊富な専門医がリスクを丁寧に評価し、必要に応じて治療や経過観察についてご説明いたします。

もっと詳しく

原因

- 脳動脈の分岐部など血管壁が弱い部分に、長年の血流圧力が加わることで膨らむ。

- 先天的に血管壁の中膜が欠如していることが原因の一つとされている。

- 日本人は世界的に有病率が高い(中高年の約5%に存在すると推定)。

家族歴とリスク

- 一般成人の脳動脈瘤有病率は2〜3%。中高年では4〜5%。

- 2親等以内(親、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、従兄弟姉妹など)に くも膜下出血や脳動脈瘤を持つ人がいると、保有率は3〜8倍に上昇。

- 特に兄弟姉妹に発症がある場合はさらに高リスク。

- 1親等で2人以上の家族歴がある場合は、一般の約4倍の頻度。

- 報告によっては、2親等以内の家族歴があると未破裂脳動脈瘤の有病率が 10〜20%に達することもある。

- 年齢、遺伝要因、高血圧や喫煙などの生活習慣もリスク増加に関与。

症状

- 多くは無症状で、健診や画像検査で偶然発見される。

- 大きくなると神経を圧迫して頭痛・視覚障害・しびれなどを起こすことがある。

- 破裂すると突然の激しい頭痛・意識障害・吐き気を伴う「くも膜下出血」となる。

自然経過と破裂リスク

- 未破裂脳動脈瘤の平均的破裂率は年間約1%。

- 小さい動脈瘤は破裂リスクが低いが、大きさ・形状・部位によって上昇する。

- 患者ごとにリスクを見極める必要がある。

治療

- 開頭クリッピング術:開頭して動脈瘤の根元を金属クリップで閉じる方法。

- 血管内治療:

- 従来はカテーテルで瘤内にコイルを詰めるコイル塞栓術が中心でした。

- 近年ではコイルを使わず、血管内にフローダイバーターステントを留置し、 瘤内への血流を減らして自然な血栓形成を促す方法も行われています。

- いずれの方法にも合併症リスクがあり、自然経過での破裂リスクを上回ると判断された場合に治療が推奨されます。

当院の方針

治療を強く勧めるのではなく、患者様がご自身で納得できる選択ができるよう、 これまでの治療経験に基づいてわかりやすく説明いたします。

自分が脳動脈瘤を持っていないか調べたい方には、自費診療の 脳ドックプログラムもご用意しています。

脳動脈解離

脳血管の壁は3層に分かれていますが、層と層の間が裂けてその隙間に血液が入り込んだ状態を解離と呼びます。40〜50歳代の男性に多い疾患です。約60%は椎骨動脈に起きます。解離は自然発症の場合もあれば、首を強く捻ったりした場合に発症することもあります。いずれの場合も比較的強い痛みを後頭部に伴うことが多いようです。

多くの場合、頭痛で発症しても、1ヶ月くらいの間に自然に解離した壁は修復されてくると考えられています。しかし、時に血管壁が膨れて本来の血液が流れる腔(真腔)が狭くなったり閉塞してしまい脳梗塞を生じることがあります。また、血管壁のいちばん外側まで解離が及んでしまい、くも膜下出血に至ることもあります。頭痛のみで発症した場合には、初期には注意深くMRIで経過観察して形状に変化が生じるようであれば、解離部を閉塞させたりステントを留置して血管形成を試みることを検討します。

頸部内頸動脈狭窄

総頸動脈は鎖骨の辺りから頸部を上行しながら内頸動脈と外頸動脈に分岐します。内頸動脈は頭蓋内に、外頸動脈は顔面に血液を送っています。この分岐部の周辺は、動脈硬化の好発部位であり脳梗塞の原因となります。頸部内頸動脈狭窄を予防するためには動脈硬化の危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙習慣などを改善することが大切です。

内頸動脈狭窄が進行してきた場合には、狭窄部の血管壁には炎症が起きて血小板が凝集して血栓が形成されやすい状態になっています。そこで血小板の凝集を抑えるために抗血小板薬を内服します。

さらに狭窄が進行したり脳梗塞を発症してしまったりした場合には、血行再建術を行います。血行再建術には、頸部を切開して行う「内膜剥離術」とカテーテルでステントを狭窄部をまたぐように留置する「頸動脈ステント留置術」とがあります。日本では、頸動脈ステント留置術の方が選択される場合が多くなっています。

脳動静脈奇形

脳の動脈と静脈が毛細血管を介さずに直接つながって、拡張・蛇行した血管の塊(nidus: ナイダス)となっている、先天的な血管異常です。

毛細血管がないので血管抵抗が低いためたくさんの血液が流れ込みます。そのため周囲の脳組織に行き渡る血液が足りなくなって、けいれん発作や手足の麻痺などが出現することがあります。これを盗血現象といいます。

また、異常血管の塊(ナイダス)は通常の血管に比べて脆い(もろい)ので、破れて脳出血やくも膜下出血をきたすこともあります。

何らかの症状で発症するのは、20 〜40歳代の男性に多い傾向があります。

治療は、開頭してナイダスを全摘出する外科的手術、放射線治療、カテーテルによる塞栓術があります。いったん出血してしまったナイダスは再出血をきたす確率が高いので積極的に根治治療を検討しますが、偶然発見された場合には根治治療を行った場合の合併症のリスクを考えて経過観察していく選択肢を取ることもめずらしくありません。

脳・脊髄の硬膜動静脈瘻

頭蓋骨や脊椎のすぐ内側にあり、脳・脊髄を覆っている硬膜を栄養している血管が、何らかのきっかけで硬膜周辺の静脈に直接流れ込むようになった状態です。後天的な疾患と考えられています。通常は、多数の細い硬膜動脈が静脈との短絡部(これをシャント、瘻=ろう)へ流れ込んでいます。動脈圧が直接、静脈系にかかることになってしまうので、本来その静脈を介して心臓に戻っていくべき血流が流れることができずに鬱血(うっけつ)してしまいます。重症な場合には、血液が静脈を逆流してしまうこともあります。そのため脳・脊髄の組織に酸素やブドウ糖が十分に供給されず、機能低下を起こしてしまいます。場合によっては血管が破綻して出血することもあります。

治療は、カテーテルによってシャント部を含めて動静脈瘻を塞栓します。時には、直達手術で直接、シャント部を切断することもあります。それでも根治が難しい場合には、放射線治療の選択肢もあります。

もやもや病

もやもや病は、内頸動脈が頭蓋内に入って中大脳動脈と前大脳動脈に分岐するあたり(内頸動脈終末部)で、徐々に狭窄していく疾患です。中大脳動脈や前大脳動脈を介して脳へ血液を送り込むことができなくなるので、代償性に側副血行路が発達します。この側副血行路は、血管撮影でタバコの煙のようにもやもやして見えることから、「もやもや血管」と命名されました。ただ、もやもや血管による側副血行は十分でなく、しかも脆弱なことが多いので、脳虚血による症状や血管が破綻して脳出血・くも膜下出血を起こします。日本を含む東アジア諸国に多く見られる疾患で家族性もあります。日本で初めて報告された疾患です。

根治的な治療方法はありません。対症療法として、血行再建術を行い末梢の血流を増やすことによって、側副血行を介した血流の需要を減らして側副血行路にかかる負担を減らすことが期待できます。その結果、脳虚血症状および脳出血のリスクを下げることができます。

発達性静脈奇形(DVA)

発達性静脈奇形(Developmental Venous Anomaly:DVA)は、胎生期の脳血管形成過程で静脈の発達が一部異常となり、複数の小静脈が集合して中心静脈に流れ込む「ほうき状」「メデューサ頭状」の形を呈する血管構造異常です。

脳血管撮影やMRI(特に造影T1強調像)で偶然発見されることが多く、脳血流の排出経路として機能しているため、原則として治療の必要はありません。

通常は無症状ですが、まれに近傍に出血やてんかんを伴う他の血管異常(特に海綿状血管腫)が併存することがあります。DVAそのものに対しては、外科的治療を行うべきではなく、経過観察が基本です。

海綿状血管腫(海綿状血管奇形)

海綿状血管腫(Cavernous Malformation)は、異常に拡張した血管が蜂の巣状・海綿状に集まった血管腫で、毛細血管レベルの小さな血管が壁を共有しながら血液を貯留しています。

DVAと異なり正常な静脈排出路を持たず、内部で小出血を繰り返すことがあります。そのため、MRIで特徴的な「ポップコーン状」信号変化を示し、古い出血や鉄沈着を伴うことが多いです。

多くは無症状ですが、脳幹部などの重要部位にできると神経症状やてんかん、脳出血の原因となります。

治療は症状や部位によって異なり、繰り返す出血やてんかんを伴う場合には外科的摘出が検討されますが、無症状の場合は定期的なMRIによる経過観察が一般的です。

脳静脈洞血栓症

脳静脈洞血栓症は、脳の静脈血を集める静脈洞(上矢状洞、横静脈洞、海綿静脈洞など)に血栓が生じ、脳内の静脈血流が障害される疾患です。

発症は頭痛で始まることが多く、けいれん、視力障害、片麻痺、意識障害などを伴うことがあります。女性に多く、経口避妊薬、妊娠・産褥期、脱水、感染症、血液凝固異常などが誘因となります。

MRI・MRV(静脈造影)で診断し、治療は抗凝固療法(ヘパリン、ワルファリン、DOACなど)が中心です。感染に伴う場合は抗菌薬も併用します。

早期に診断・治療を行うことで多くは良好な経過をたどりますが、治療が遅れると脳浮腫や出血性梗塞を起こすことがあります。

頭痛・けいれん・顔面けいれん ほか

片頭痛

我慢ができないほど激しい頭痛で、月に数回の頻度で起こります。特に、思春期から40代の女性に多く見られます。非常に強い痛みのため、仕事や家事に手が付かず日常生活に支障を及ぼしてしまいます。片頭痛は、片側のみの場合もあれば、両側に痛みが現れることもあります。ズキンズキンと脈を打つような頭痛です。酷い場合には、吐き気や嘔吐が伴うこともあります。頭痛が起こると、普段は気にならない音や光、臭いに嫌悪感が生じることがあります。頭痛の予兆としては、首肩の凝り・生あくび・疲労感・食欲亢進などの症状が、頭痛が起こる数時間前から現れます。

我慢ができないほど激しい頭痛で、月に数回の頻度で起こります。特に、思春期から40代の女性に多く見られます。非常に強い痛みのため、仕事や家事に手が付かず日常生活に支障を及ぼしてしまいます。片頭痛は、片側のみの場合もあれば、両側に痛みが現れることもあります。ズキンズキンと脈を打つような頭痛です。酷い場合には、吐き気や嘔吐が伴うこともあります。頭痛が起こると、普段は気にならない音や光、臭いに嫌悪感が生じることがあります。頭痛の予兆としては、首肩の凝り・生あくび・疲労感・食欲亢進などの症状が、頭痛が起こる数時間前から現れます。緊張型頭痛

片頭痛の痛みとは異なり、拍動性ではなく徐々に痛みが出てきます。後頭部から首筋の頭重・締め付けられるような鈍い痛みなどが現れます。頭痛によって日常生活に支障を及ぼすことはありません。この場合、首肩のストレッチや首肩を温めるなどで症状が軽快します。パソコンの長時間使用・眼精疲労・車の運転・運動不足・冷え・精神的ストレスが重なって起こります。

群発頭痛

片頭痛よりも発症頻度は少なく稀な疾患ですが、痛みは最も強い頭痛とされます。特に、20~30代の男性に多く見られます。季節の変わり目など1年の決まった時期に、毎日のように約1カ月間、激しい頭痛に襲われます。片側の目がえぐられるような痛みと表現されます。耐え難い頭痛のため、寝ていても痛みで目が覚めてしまうこともあります。気圧の変動が誘因となるほか、群発期には飲酒後1時間以内に群発頭痛の発作が現れます。

顔面けいれん

自分の意思とは関係なく、片側の顔面がピクピクとけいれんする疾患です。目の周りだけでなく口元や顎まで動くようになることもあります。けいれんが強いと目が開けていられない状態になることもあります。

自分の意思とは関係なく、片側の顔面がピクピクとけいれんする疾患です。目の周りだけでなく口元や顎まで動くようになることもあります。けいれんが強いと目が開けていられない状態になることもあります。

顔面を動かす神経(顔面神経)が脳幹と呼ばれる脳から出たところで、蛇行した血管によって圧迫されることで起こるとされています。

顔面けいれんは、放っておいて治療しなくても命に関わることはありませんが、治療としてボツリヌストキシン注射療法と開頭による微小血管減圧術があります。

ボツリヌストキシン注射療法は根治的な治療ではありません。ボツリヌストキシンを顔面の筋肉に注射して軽く麻痺させます。3−4ヶ月は有効です。

微小血管減圧術は、開頭して手術顕微鏡で見ながら、顔面神経を圧迫している血管をずらして血管の拍動が伝わらないようにします。9割以上の有効性が報告されています。

鑑別(まぶた周辺の“ぴくつき”)

眼瞼ミオキミア

片側の下まぶたに多い、ピクピクする微細な不随意収縮。数秒〜数分の短時間で自然軽快し、

疲労・ストレス・カフェイン・睡眠不足が誘因になりやすい良性の現象です。視力障害やまぶたの閉鎖は伴いません。

眼瞼けいれん(両側性まぶたジストニア)

両側のまぶた周囲筋の過緊張により、まぶたが勝手に閉じてしまう/開けていられない症状が主体。

まぶしさ・ドライアイ感を伴い、日常生活(読書・運転)に支障が出ることがあります。

ボツリヌストキシン注射が有効で、定期的な治療でコントロール可能です。

鑑別のポイントを開く

- 持続時間:ミオキミアは秒〜分で自然寛解/眼瞼けいれんは持続・反復し日常生活に影響。

- 左右・部位:ミオキミアは片側・下眼瞼に多い/眼瞼けいれんは両側・上下面とも。

- 機能障害:ミオキミアは閉瞼や視機能低下なし/眼瞼けいれんは開瞼困難あり。

- 誘因:ミオキミアは疲労・カフェインなどで増悪/眼瞼けいれんは光刺激・乾燥・ストレスで悪化。

- 治療:ミオキミアは休養・誘因回避で改善/眼瞼けいれんはボツリヌストキシン注射が第一選択。

| 項目 | 顔面けいれん | 眼瞼ミオキミア | 眼瞼けいれん |

|---|---|---|---|

| 分布 | 片側顔面(眼周囲→口角・顎へ波及) | 片側の下眼瞼が多い | 多くは両側のまぶた |

| 主症状 | ピクつきが進むと目が閉じにくい/開けにくい | 細かいピクつきのみ、機能障害なし | 開瞼困難、まぶしさ、眼不快感 |

| 誘因/増悪 | ストレス、疲労、緊張で悪化することあり | 疲労・カフェイン・睡眠不足 | 光刺激、乾燥、ストレス、長時間作業 |

| 鑑別の鍵 | MRIで脳幹出口部の血管圧迫を示唆する所見→微小血管減圧術で改善可 | 数秒〜数分で自然軽快、片側限局 | 両側・持続/反復、生活支障(読書・運転など) |

| 主な治療 | ボツリヌストキシン注射/微小血管減圧術(MVD) | 休養、誘因回避(カフェイン/睡眠) | ボツリヌストキシン注射(第一選択) |

セルフチェック

- ピクつきが数分以上続く/毎日続く、または両目に出る。

- まぶたが勝手に閉じる、まぶしくて目を開けていられない。

- 読書・運転・PC作業に支障がある。

上記に当てはまる場合は受診をご検討ください。

てんかん

脳の神経細胞はそれぞれが電気的な活動を秩序立てて行って全体と機能しています。てんかんは、脳の神経細胞が電気的に異常興奮して暴走することによって、けいれんや意識障害などの発作症状を繰り返す疾患です。慢性疾患としての診断ですので、1度だけの発作症状では、原則てんかんとは診断しません。

画像でわかるような異常が脳にあれば、それが原因になることはあり得ますが、髄膜炎などの感染性疾患が原因になることもあります。また、原因不明のてんかんも少なくありません。

脳の一部でてんかん性の脳波異常が始まる焦点発作と両側の大脳でほぼ同時に脳波異常が出現する全般発作に分かれます。両者で有効な抗てんかん薬が異なるので鑑別は重要になります。

生涯におけるてんかんの発症率は1000人あたり5〜10人とされていて決して珍しい疾患ではありません。小児や思春期に発症することが多いのですが、60歳以降発症率は再上昇します。人口高齢化に伴って高齢者のてんかん患者が増えています。

痙縮

痙縮(けいしゅく)とは、筋肉のつっぱりを指します。主に、脳梗塞など脳卒中の後遺症でよく見られる機能障害です。筋肉がつっぱって緊張して、手足が動かしにくくなったり、自分の意思とは別に動いてしまう状態が痙縮です。この状態が長く続くと、関節の運動が制限され日常生活にも支障を及ぼしてしまいます。次第に、リハビリの障害にもなるため、早めに痙縮を治療する必要があります。

当院では、痙縮に対するボトックス治療を行っております。ボトックス注射は、筋肉が収縮する力を抑制するボツリヌストキシンを注射する治療法です。ボトックス注射は、以下のような治療効果が期待できます。

- 手足の筋肉や関節が動かしやすくなる

- 痙縮の痛みを緩和できる

- 関節が固まって動かなくなったり、変形したりするのを予防できる

- リハビリしやすくなる

- 介護の負担を軽減できる

ふるえ・運動障害(本態性振戦/パーキンソン病)

本態性振戦

手や頭部の動作時のふるえ(コップを持つ、字を書く等)が主体で、安静時は目立ちにくいのが特徴です。 アルコールで一時的に軽快することがあります。脳の腫瘍や脳卒中とは別の機能的な運動調節の不具合で、 多くは良性ですが生活の質に影響します。

治療は内服(β遮断薬、抗てんかん薬 等)や、重症例では集束超音波・DBS(脳深部刺激療法)などを検討します。

パーキンソン病

安静時振戦・動作緩慢・筋強剛・姿勢反射障害を主徴とする神経変性疾患です。歩幅が狭くなる、小刻み歩行、 無表情、すくみ足、便秘・睡眠障害などの非運動症状も見られます。

治療は内服(L-ドパ、ドパミン作動薬 など)を中心に、補助療法・リハビリを組み合わせます。薬剤でのコントロールが難しい場合は DBS(脳深部刺激療法)など外科的選択肢も検討します。

本態性振戦とパーキンソン病の違い

主な相違点を一覧化しました。

| 項目 | 本態性振戦 | パーキンソン病 |

|---|---|---|

| 原因 | 不明 | ドパミンが減少する |

| 発症しやすい年代 | 20歳代から発症しやすい。40歳以上の20人に1人が罹患 | 50~65 歳に多いが高齢になるほど発症し やすくなる |

| ふるえの特徴 | 特定の動作をしているときに震える (動作時振戦) |

じっとしているときに震える(安静時振戦) |

| ふるえ以外の症状 | なし | 動作が遅くなる(動作緩慢) 筋肉が硬くなる(筋強剛) 転びやすくなる(姿勢反射制御) |

| 病気の進行 | 進行は緩徐で生命予後良好 | 神経変性疾患で進行性。生活動作に影響が大きい |

| 薬物治療への反応 | β遮断薬、抗てんかん薬などが有効な場合あり | L-ドパやドパミン作動薬に良好な反応を示す |

脳・脊髄の先天奇形

胎児期の神経管形成や脳・脊髄・頭蓋の発達過程で起こる構造異常をまとめて「先天奇形」と呼びます。 重症度や発症時期はさまざまで、出生前に診断されるものから、成長に伴って症状が出るものまであります。 当院ではMRIやCTを中心に正確な診断を行い、必要に応じて専門施設と連携しながら経過観察・治療・支援を行っています。

無脳症(anencephaly)

胎生初期の神経管閉鎖が不完全なために、大脳や頭蓋骨の大部分が形成されない重篤な先天異常です。 ほとんどが胎児期または出生直後に死亡します。予防には妊娠前からの葉酸摂取が有効とされています。 周産期医療では、家族支援やグリーフケア、次回妊娠に向けたカウンセリングが重要です。

脳瘤(encephalocele)

頭蓋骨の欠損部から脳や髄膜が袋状に脱出する疾患で、後頭部に多く見られます。 大きさや内容物によっては運動障害・けいれん・発達遅滞を伴います。 CT/MRIで血管や脳組織の構造を詳細に評価し、適応があれば神経外科的修復術を行います。

小頭症(microcephaly)

頭囲が基準より著しく小さい状態で、遺伝性・感染(Zikaなど)・薬剤・低酸素など多因子が関与します。 発達遅滞やけいれんを伴うことがあり、神経発達評価・遺伝学的検査・リハビリ・療育支援を行います。

先天性水頭症

髄液循環や吸収の障害により脳室が拡大する疾患です。乳児では頭囲の拡大・落陽現象・嘔吐などが特徴です。 原因として中脳水道狭窄、脳瘤、二分脊椎などが挙げられます。 治療は脳室腹腔短絡術(VPシャント)や内視鏡的第3脳室開窓術(ETV)を行い、長期的なフォローアップが必要です。

大脳半球癒合不全(全前脳胞症/holoprosencephaly)

前脳が左右に分かれずに形成される発達異常です。重症型では顔面正中部の形成異常、重度の発達障害、嚥下・呼吸障害を伴います。 画像での形態評価とともに遺伝子検査が重要で、対症療法・栄養管理・けいれん治療が中心となります。

大脳皮質形成異常(滑脳症/ポリミクロギリア/異所性灰白質など)

胎児期の神経細胞移動や皮質層形成の異常によって起こります。 滑脳症では脳表が平滑になり、ポリミクロギリアでは細かい脳回が過剰に形成されます。 てんかん、発達遅滞、筋緊張異常を伴い、抗てんかん薬や外科的治療、発達リハビリが重要です。

脳梁欠損症

左右の大脳半球を連絡する脳梁が部分的または完全に形成されない先天異常です。 無症候の例もありますが、知的発達の遅れや社会性・注意の障害、てんかんを伴うことがあります。 MRIで診断され、発達支援や学習支援、けいれん治療が中心です。

キアリ奇形(Chiari malformation)

小脳扁桃や脳幹下部が頭蓋骨の出口(大後頭孔)から脊柱管内に下垂する疾患で、I〜IV型に分類されます。

I型は最も多く、思春期〜成人で発症します。後頭部痛・項部痛・しびれ・嚥下障害・めまい・構音障害などを生じ、しばしば脊髄空洞症を合併します。

II型は二分脊椎や水頭症を伴い、乳幼児期から重度の神経症状を呈します。

原因は、後頭蓋窩の形成不全や髄液循環障害による圧力不均衡とされます。

治療は症状とMRI所見に基づき、軽症例では経過観察、進行例では

後頭蓋窩減圧術(小脳扁桃・硬膜・骨の減圧)を行い髄液の流れを改善します。

術後も空洞の再拡大や再発がないか定期的にMRIでフォローします。

脳のう胞(脳嚢胞)

くも膜嚢胞・松果体嚢胞・脈絡叢嚢胞などがあり、多くは良性で無症状です。 圧迫症状(頭痛・視覚障害・水頭症)がある場合は外科的開窓術やシャント術を検討します。 MRIで定期的な経過観察を行います。

巨脳症・小脳低形成・裂脳症など

巨脳症は脳全体が大きくなる発達異常で、発達遅滞やてんかんを伴います。PIK3CA関連過成長症候群などが知られ、遺伝子解析が有用です。

小脳低形成は小脳の発達が不十分で、運動失調や構音障害、歩行障害を呈します。

裂脳症(schizencephaly)は大脳半球に深い裂隙が形成される疾患で、痙性麻痺や知的障害、てんかんを伴います。

いずれも画像診断で確定し、症状に応じたリハビリ・てんかん管理を行います。

二分脊椎(spina bifida)

神経管閉鎖障害の一種で、脊椎の後方要素が癒合せず、脊髄や髄膜が突出する状態です。

髄膜瘤型(髄膜のみ突出)と脊髄髄膜瘤型(脊髄を含む突出)に分類されます。

下肢麻痺、膀胱直腸障害、水頭症を伴うことが多く、出生早期に整容・神経保護目的で修復術を行います。

泌尿器科・整形外科・リハビリ科との長期的な協働が必要です。

脊髄空洞症(syringomyelia)

脊髄内部に液体を含む空洞(シリンックス)が形成される疾患で、

先天性と後天性の2つのタイプがあります。

先天性脊髄空洞症は胎児期の脊髄発達異常やキアリI型奇形に伴って発生し、髄液循環の障害が主な原因と考えられます。

後天性脊髄空洞症は外傷、脊髄腫瘍、髄膜炎やくも膜癒着、脊髄手術後などにより髄液の流れが妨げられ、圧力差で空洞が拡大するものです。

症状:解離性感覚障害(温痛覚のみ低下、触覚は保たれる)、手指の筋萎縮、しびれ・疼痛、歩行障害など。

進行すると筋力低下や側弯を伴います。

診断:MRIで空洞の範囲・形状・連続性を確認し、原因疾患(キアリ奇形・癒着・腫瘍など)を同定します。

治療:

原因に応じて次のような方法を選択します。

- キアリ奇形に伴う場合:後頭蓋窩減圧術で髄液循環を改善し、空洞の縮小を目指す。

- くも膜癒着・腫瘍性病変:癒着剥離または腫瘍摘出。

- 空洞が大きく進行性の場合:空洞短絡術(シリンゴ‐くも膜下腔・脊髄膜腔・腹腔シャントなど)。